UN CARCASSONNAIS A LA DÉCOUVERTE DE L'AFRIQUE

UN VOYAGE, UN MONDE NOUVEAU... ET DES PROBLÈMES

Avertissement : J'ai retrouvé les coupures du « Midi Libre », édition de Carcassonne, à qui j'avais proposé le récit de notre traversée du Sahara. J'ai aussi retrouvé le texte original : une seule modification par rapport au texte proposé que je signale dans le texte et des erreurs sur les noms de localité et sur la date du début de la guerre en Guinée Bissau. J'ai fait les corrections.

Le titre est de la rédaction du Midi Libre

Bien entendu, les souvenirs sont toujours « inoubliables » mais pas toujours d'un grand intérêt pour les lecteurs... C'est pourquoi je les mets sur le blog mais sans avertir de la publication comme je le fais pour les autres articles, laissant le hasard trouver des lecteurs éventuels...

J'ai relu ce texte. J'avais oublié totalement qu'il y avait aussi une 3 CV. A la fin des articles, j'ai ajouté quelques anecdotes et quelques photos, de qualité incertaine, non publiées en 1970.

LE VOYAGE

Midi Libre 12/05/70

Sur la piste saharienne, des carcasses desséchées de moutons et des touffes d'herbes appelées pompeusement « pâturages »

| Quel Carcassonnais n'a pas rêvé au moins une fois dans sa vie de s'évader pour un lointain voyage hors de son univers quotidien, d'abandonner l'ankylosante routine pour vivre des aventures originales avec, comme dans toute aventure, les imprévus qui en font justement le charme et la découverte d'impressions encore inconnues. Arracher enfin quelque temps sa vie à l'uniformité de l'habitude pour s'insérer dans un monde nouveau, au milieu d'un peuple différent par sa mentalité, son mode de vie et ses coutumes. Peut-être, est-ce pour cette raison que les manifestations culturelles qui concourent artificiellement à ce but – elles sont rares, hélas – connaissent toujours un réel succès. Nous n'en voulons pour preuve que les « semaines africaines » qui se tiennent actuellement dans notre ville, et qui sont l'occasion pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire de tels voyages, de fondre pour quelques instants leur rêve et la réalité. Il est cependant un Carcassonnais qui a réussi à concrétiser cet espoir et ce désir que chacun porte en soi. Il s'agit d'un de nos lecteurs qui a été, il est vrai, favorisé par les circonstances. M.Paul Oriol, originaire de Carcassonne où réside sa famille, est en effet, phtisiologue (traitement de la tuberculose) à Alger où il travaille au titre de la coopération. Au début de cette année, il a entrepris une longue randonnée, à travers l'Afrique avec trois camarades : Jean-Robert Henry, de Maubeuge, assistant à la faculté de droit d'Alger ; Yves Jarry, de Bordeaux, administrateur civil, travaillant au ministère de l'Agriculture à Alger également ; et Jean Mogès, rhumatologue à Hyères. Deux d'entre eux, d'ailleurs, sont venus à Carcassonne pour participer à des activités culturelles organisées en collaboration avec M.Paul Oriol. Au fil de leur périple, 17 jours qui les a menés d'Alger à Dakar. Ils ont tenu un journal dans lequel ils consignaient tous ces petits événements qui font le pittoresque d'un tel voyage et les impressions qu'ils ont ressenties au contact d'une autre civilisation. C'est le récit de ces aventures que nous publions à partir d'aujourd'hui en une série d'articles qui constitueront une première approche aux conférences que comptent faire les quatre hommes en septembre prochain dans notre cité, conférences qui seront agrémentées de projections cinématographiques dont nous aurons l'occasion de reparler. Et maintenant, en route ! |

Depuis longtemps, nous en rêvions, depuis des mois nous en parlions, depuis quinze jours nous ne pensions qu'à ce voyage et nous le préparions. Et nous voici partis, deux par voiture, une Renault « 4L » et une Peugeot « 204 ».

La nuit vient de tomber sur Alger, quelques voitures se pressent pour le « ftor » (rupture du jeûne). Nous allons pouvoir quitter Alger sans être gênés par la circulation que nous ne retrouverons qu'à Bamako.

Nos voitures sont chargées au maximum. Les sièges arrière ont été enlevés et nous avons entassé alimentation, couchage, pièces de rechange, roues de secours, pneus et chambres neufs, outils, appareils de photo, jumelles... sans compter les bidons d’essence encore vides. Tout y est ! Les voitures semblent ramper, écrasées de chargement, et nous devons encore faire le plein d'eau et d'essence (30 litres d’eau par personne et 200 litres d'essence par véhicule). Les vieux amortisseurs de la 4L tiendront-ils ? Espérons.

De toute façon, le départ est donné.Nous n'avons qu’un désir, couvrir au pus vite les 1 6000 km de route goudronnée qui nous séparent d'Adrar. C'est chose facile, car si les quatre cents premiers sont relativement accidentés à cause de la traversée de l'Atlas, les routes du Sahara nous permettent ensuite de rouler assez rapidement. Partis le vendredi d'Alger à la tombée de la nuit, nous arriverons le dimanche après-midi à Adrar. A pied d’œuvre.

Premières difficultés

Adrar, ville rouge, dernière étape avant d'affronter la piste, le Tanezrouft. C'est ici que nous ferons les dernières provisions d'eau et d'essence pour faire les 1 400 km qui nous séparent de Gao. C’est ici que les premières difficultés commencent.

Difficultés administratives essentiellement, car il est interdit de traverser le Tanezrouft sans prendre certaines précautions qui paraissent ridicules à tout le monde. Et pourtant... Depuis deux jours, deux véhicules sont bloqués, une « 2 CV » et une « 3 CV » car on ne peut partir qu'en convoi. Notre arrivée ramène l’optimisme. A quatre voitures, nous pourrons peut être obtenir l'autorisation de départ. Heureusement, une Land Rover apparaîtra lundi matin. A cinq véhicules, la route nous est ouverte.

Nous ne tarderons pas, cependant, à comprendre les contrôles tatillons d'Adrar. A Reggan, un moment célèbre pour ses expériences atomiques, nous verrons notre « Land Rover » s'ensabler lamentablement où notre « 4L » est passée allègrement. Et nos compagnons de voyage, mécaniciens heureusement, passeront une partie de la nuit à démonter le pont avant qui a cassé au premier essai ! « Elle est vieille cette « Land Rover » nous avait dit le contrôleur (français) de la sous-préfecture qui en avait vu d'autres !

Heureusement, le Tanezrouft ne présente pas de difficultés majeures, si on prend un minimum de précautions. Au mois de mars, un galop d'essai jusqu’à Djanet (Tassili), nous avait montré les difficultés que nous pouvions rencontrer. Ici, finalement, tout est plus simple. En voiture, le Tanezrouft n'est redoutable que par son immensité... et la folie de certains farfelus.

Sept cents kilomètres de plateau, sans le moindre relief ! Sans la moindre végétation ! Un désert de gravier sur lequel on peut rouler à 50-60 km/heure, à quelques centaines de part et d'autre de la piste. Sans relief, n'exagérons rien. Sur le bord de la piste, de temps en temps, de petits monticules, isolés ou groupés, montrent les étapes des camions. Ici , on s'est débarrassé de quelques moutons maliens qui n'ont pas supporté la traversée. Et qui dessèchent doucement au soleil. La quelques touffes d'herbe que le « guide bleu » appelle pompeusement pâturages !

Durant cette traversée, trois grands événements : le poste 230 (ex-poste Weygand), quelques baraquements abandonnés ! Le tropique du Cancer, une plaque ! Bidon V qui a hanté nos rêves d'enfance, quelques baraques abandonnées et un phare qui ne fonctionne plus depuis des lustres !

250 km entre deux points d'eau

Mais pour goûter l'immensité de ce plateau, pour juger réellement son étendue, nous sommes mal placés. Il faut imaginer le long cheminement des nomades qui remontent du Mali. Les points d'eau sont séparés de deux cent cinquante kilomètres qu'ils doivent faire à pied ou à dos de chameau ! Trente jours de traversée pour troquer quelques moutons contre du tabac ou des dattes ! Tout cela sous un soleil qu'il est difficile de fuir. Nous sommes début décembre et tous en tenue ultra-légère !

Par ailleurs, nous ne manquons pas de distractions pour rompre la monotonie ! Grâce à nos compagnons de route. Celui-ci arrive du Canada en stop ! Pour tout équipement, il a acheté à Adrar un bidon de cinq litres d'eau et un pain ! Les nomades sont battus pour l'austérité. Nous devrons lui fournir l'eau, l’alimentation et le couchage. Car si le jour, le soleil n'épargne rien, il ne fait pas bon passer la nuit à la belle étoile sans un sac de couchage efficace.

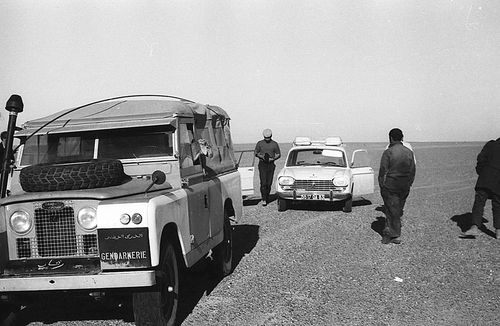

Parti de Reggan, accompagnés d'une « L R » de la Gendarmerie, nous sommes assurés de ne pas perdre la piste qui est par ailleurs bien balisée. Mais il ne faut pas tenter le diable. Nous faisons voiture-balai. Tout à coup, une roue passe tranquillement, à coté de nous ! Insolite rencontre ! Nous récupérons la roue de secours de nos compagnons de route. Cinquante kilomètres plus loin, nous voyons la « L R » s'arrêter, un passager descendre et partir en arrière à la course à pied ! Vers une roue de secours qu'il trouverait difficilement en courant de cadavre de mouton en cadavre de mouton.

Sous les feux du soleil africain

Quelques ensablements sans gravité nous permettent d’expérimenter nos échelles qui, placées sous les roues motrices et une bonne poussée aidant, permettent de relancer la voiture. C'est ici qu’on apprécie le nombre.. Au 4ème ou 5ème, sous les feux du soleil saharien, cela devient rapidement une pénible corvée.

Durant toute la traversée, peu de rencontres. A une centaine de kilomètres au sud de Reggan, une carcasse de « 2 CV », immatriculée 64 ! Nos compatriotes palois n'ont pas dû aller plus loin. De la voiture, tout ce qui pouvait être récupéré a été démonté, il ne reste plus que la tôle.

Plus loin, un camion remonte son chargement de moutons maliens. Et un singe, ce qui est interdit et entraîne un procès.

Enfin non loin du poste frontière, un couple de Britanniques revient d'Afrique Noire avec un fourgon « Volkswagen ». Ceux-là semblent bien équipés et arriveront à Adrar. Car sur les pistes, les fantaisistes abondent : les uns comptent tranquillement que quelqu'un résoudra leurs problèmes éventuels, comme notre Canadien, sans bagage, sans couverture, sans nourriture qui se lance pour une traversée de cinq jours. Comme ce Français que nous avons rencontré dans le train Bamako-Dakar et qui faisait le voyage en utilisant sa blancheur tour à tour auprès de tous les blancs du train.

Les villes sahariennes foisonnent d'histoires de gens qui partent traverser le désert à pied, à bicyclette (une Anglaise qu'il a fallu rapatrier en état de déshydratation), à dos de chameau (un géologue qui traversait seul le désert avec son chameau) ou en voiture plus ou moins bien équipée.

C'est sans difficulté que nous atteindrons Bordj Moktar, poste frontière algérien autour duquel se fixent quelques nomades, une école... Nous y fêterons l'Aïd (qui rappelle le sacrifice d’Abraham) avec nos amis gendarmes après avoir joui du super-luxe d'une douche !

Le lendemain, nous passerons la frontière algéro-malienne !

Nous passons le Niger, 50 mètres plus loin,

nous sommes ensablés : 110 km en 12 heures.

Midi Libre du 15/05/70

| Nous poursuivons aujourd'hui le récit de l'aventure africaine vécue au début de l'année par un Carcassonnais, M.Paul Oriol et trois de ses camarades. Nous le retrouvons à la frontière algéro-malienne qu'ils viennent de franchir après un certain nombre de péripéties. |

Le changement est rapide.Nous voyons apparaître successivement le premier arbre, les premières touffes d'herbe, les premiers troupeaux. C'est alors que le Tanezrouft nous paraît vaincu que nous allons rencontrer les premières difficultés. Avant d'arriver à Gao, les freins de la voiture cèdent ; un tuyau usé laisse échapper le lockheed. Un manchon en caoutchouc n'améliore pas la situation. Il faudra faire 200 kilomètres absolument sans frein. Évidemment la circulation n'est pas un lourd handicap.mais on est à la merci d'un trou, d'une pierre ou d'un tournant maintenant que la piste court entre les arbres.

Pousser... réparer

Le sable, les crevaisons commencent. Et tour à tour, nous devrons pousser, réparer, pousser, réparer... Mais Gao approche et tout le monde est pressé d'arriver. Nous roulons de nuit sans frein... C'est à ce moment-là que les difficultés psychologiques apparaissent. Quand le but parait atteint, quand la fatigue commence à se faire sentir, aussi bien chez les passagers que pour les véhicules. Tour à tour la batterie de la « L.R. » flanche, elle peut repartir grâce à la « 204 », puis ce sera la « 2CV » qui sera dépannée par la « 3CV ».

Gao n'est plus très loin. Dernier campement. Nos amis allemands, pressés d'aller boire une bière nous quittent pour continuer de nuit... jusqu'au prochain passage de sable où nous les retrouvons au petit matin, ensablés.

Après 1 400 kilomètres de désert ou de savane semi-désertique, Gao apparaît comme une capitale débordant de luxe ! Un hôtel, 300 mètres d'asphalte, des voitures, des bicyclettes... Mais pas de mécanicien pour réparer notre frein. Et nous avons encore 1 1 100 kilomètres dont 600 de piste pour atteindre Bamako.

Le Tanezrouft vaincu

Certes nous avons vaincu le Tanezrouft , nous sommes les rois du désert ! Mais un mécanicien ferait bien notre affaire. C'est dans un garage de l'administration que nous pourrons faire notre réparation. Après 24 heures de repos, nous pouvons repartir tranquillement !

La traversée du Niger à Gao

Quelle rapide déception ! Nous passons le Niger sur un bac et, 30 mètres plus loin, la « 4 L » et la « 204 » sont ensablées ! Et ce n'est que le commencement. Ce jour là, de 7 heures du matin à 7 heures du soir, nous ne ferons que 110 kilomètres ! D'ailleurs, la journée avait mal commencé, la « 204 » refusait de démarrer ! Ce n'est qu'après avoir démonté, nettoyé, démonté, nettoyé... que nous avons pu partir avec une bonne heure de retard. Et sur les bords du fleuve, nous voilà déjà ensablés ! Il n'est que 9 heures, le soleil est déjà très chaud ; Au bout d'une dizaine d'ensablements quand tout le monde est épuisé, la « 204 » chauffe puis flanche carrément, posée doucement sur le sable.

Minute de désespoir

Notre mécano se remet au travail, sous l'oeil indifférent de trois touaregs qui ont abandonné un instant leurs troupeaux. Moment crucial quand un petit ressort du carburateur qui était plein de sable échappe aux doigts de notre mécano ! Il est 4 heures de l'après midi à 900 kilomètres de Bamako, sous un soleil qui nous paraît de plus en plus brûlant. Le petit ressort est quelque part dans le sable... C'est la minute de désespoir.

Le ressort retrouvé, le carburateur nettoyé et remonté, nous pouvons repartir pour quelques kilomètres avant la nuit. Mais cette journée a été très dure et nous avons pensé rester là , sur un bout de piste, ensablés.

A Hombori, l'unique puits est le salon de toilette

Le jour suivant sera encore une journée difficile surtout pour notre mécano épuisé. Et quand nous arrivons à Hombori, nous nous précipitons vers le puits pour la grande douche rafraîchissante. Je crois que ce jour-là nous fûmes la grande attraction du village car le puits est le rendez-vous, le salon de toilette. Notre arrivée en a fait un théâtre. A la grande joie de tout le monde.

Jean-Robert et Jean

Après ce bain public et une bonne sieste, nous repartons pour affronter les pierres, le chemin de pierre où il faut rouler à 10 à l'heure, où nous crevons une dizaine de fois. La savane nous parait de moins en moins belle.

Enfin, nous voici à Mopti, sur la route goudronnée ! Nous sommes maintenant certains d'arriver à Bamako, 600 kilomètres de route nous apparaissent comme une petite promenade.

Après 17 jours, nous retrouvons la mer

A Bamako, nous mettrons nos voitures sur le train et c'est en train que nous rejoindrons Dakar. Cette partie du trajet ne sera pas la moins intéressante ! Et la moins riche en incidents. Depuis les deux vieilles femmes qui occupent huit places avec leurs multiples bagages, leurs fagots, leurs fruits qu'elles achètent ici et vendent là, se disputant tour à tour avec tout le monde. Depuis l'arrêt forcé, une machine est en panne, cela nous vaut d'attendre plus de deux heures sur le bord de la voie où s'installent les jeux de dames (qui semblent ici une véritable passion et où certains excellent). Jusqu'à l'alerte à la fièvre jaune qui entraîne le passage de tout le train à la poudre de DDT.

Au bout du compte,nous arrivons à Dakar avec quelques heures de retard. Mais la vue de la mer que nous avons laissée derrière nous, il y a dix sept jours nous apparaît merveilleuse. Après 5 000 kilomètre dont la moité de piste, après 1 200 kilomètres de train, nous voici disponibles pour jouer les touristes.

« LE FLEUVE NOIR,C'EST LA RUE PRINCIPALE

LE CENTRE COMMERCIAL, LE LIEU DE RENCONTRE

MAIS EGALEMENT L'ARTERE NOURRICIERE »

Midi Libre du 16/05/70

En réalité, touristes nous le sommes déjà depuis longtemps, car si nous vivons en Algérie depuis plusieurs années, si nous connaissons l'Afrique blanche dans notre travail quotidien, dans nos amitiés , dans nos multiples déplacements, nous sommes en Afrique Noire pour la première fois. Le monde noir est pour nous absolument nouveau et le premier contact avec ce monde a eu lieu à Tessalit, poste frontière malien.

Nous sommes assis à l'ombre du réservoir d'eau, nous attendons nos amis allemands qui sont allés acheter de l'essence au camp militaire. Avec un jour de décalage sur l'Algérie, c'est ici l'Aïd. Nous voyons arriver, d'un pas nonchalant, trois jeunes filles de 15 à 16 ans, fines, élégamment drapées dans leur boubou multicolore, la tête surmontée d'un foulard. La démarche cambrée. Elles viennent nous saluer, nous faire un brin de conversation, souriantes. Et repartent lentement de leur pas majestueux. En quelques minutes, nous venons de pénétrer dans un monde absolument différent de l'Afrique du nord. Pour nous, quoi qu'il puisse arriver, le Mali, le Sénégal, ce sera longtemps ces trois jeunes filles, dans leur sourire et leur beauté.

La beauté des Sénégalaises

Cette beauté, cette simplicité que nous retrouverons tout au long de notre voyage jusqu'à Dakar. Et la dernière image que nous emporterons sera aussi celle d'une femme au boubou rouge, étincelant, en parfaire harmonie avec le décor moderne de l'aéroport de Dakar.

Nous avions déjà apprécié dans les films de Sémbène Ousmane la beauté des Sénégalaises. Mais trop habitués au faux réalisme des productions cinématographiques, nous étions sceptiques. Tout au long de notre voyage, nous avons pu vérifier que ce n'était que réalité, sauf peut-être à Bamako qui nous a donné la pénible impression d'une ville en voie de paupérisation. Même le Niger est triste à Bamako !

Et pourtant à Gao, à Mopti, nous avons passé des heures sur le bord du Niger. Certes nous avons flâné dans les rues de Gao, nous nous sommes promenés dans de petits villages comme celui de Bouré avec sa belle mosquée soudanaise ou celui de Kiloanba, nous avons pu voir piler le mil, tisser les longues bandes multicolores. Mais rien n'égale les bords du Niger.

De Gao (capitale de la province orientale du Mali), partent 3 pistes qui vont vers Niamey (Niger), Adrar (Algérie) et Mopti (Mali). Nous avons vu les difficultés des pistes d'Adrar (1 400 kilomères) et Mopti (620 kilomètres). Niamey est plus proche, mais au Niger. L'artère nourricière, c'est le fleuve qui apporte le mil des USA, la farine d'Europe et tous les objets fabriqués sur un bateau au nom du général...

Arrivée du bateau à Gao

Une variété de races, de couleurs, de cris

Le Niger, grâce à son immense delta intérieur permet la culture du riz et les pêches y sont miraculeuses. Le Niger, c'est la rue principale, le centre commercial, le lieu de rencontre. On y parle quatre ou cinq langues ou plus depuis le tamasheq jusqu'au français... On y trouve le poisson séché et les plaques de sel, les pileuses de mil et les forgerons, les tanneurs et les coiffeurs... C'est dans le Niger qu'on fait sa vaisselle ou sa toilette, c'est sur le bord du Niger qu'on lave son linge. Et tout cela dans une variété de races, de couleurs, de cris. A l'arrivée du bateau qui va décharger ses passagers et ses marchandises, la foule devient plus dense, le bruit des voix s'amplifie, les couleurs semblent s'aviver. Un instant l'image de je ne sais quel film traverse nos esprits devant ce spectacle des bords du Mississippi : quelques Blancs au pont supérieur, la masse des passagers noirs au pont inférieur, des sacs qui écrasent des épaules, des cris, des rires, des couleurs.

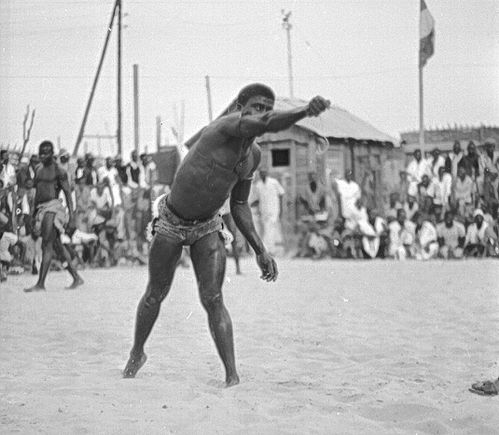

A l'hôtel où Benoît écrivit l'Atlantide, nous retrouvons le vieux monde autour de la bière allemande ou hollandaise. Pour le fuir, nous nous réfugions dans nos chambres où la musique « du petit bal du samedi soir » viendra nous tirer. A Gao, à Bamako comme à Ziguinchor (ville principale du sud du Sénégal), nous serons surpris le samedi soir par la musique afro-cubaine du bal hebdomadaire. Et encore plus surpris par la tristesse et l'ennui qui semblent y régner. Nous sommes très loin de la joie et du rythme qui accompagnent les luttes sénégalaises que nous avons pu voir aussi bien à Dakar qu'en Casamance.

Tourisme à l'américaine

Après une visite éclair chez les Dogons où tout est prévu pour le tourisme à l'américaine : motel à Mopti voyage organisé à partir de Mopti et pour les francs-tireurs guide Dogon avec meilleur angle de prise de vue pour la photo de la falaise et des villages, nous retrouverons à Mopti, construite sur 3 ilôts reliés par des digues, la luxuriance des bords du Niger. Faire 2 000 km de piste à travers la savane desséchée (la saison des pluies ou hivernage a lieu en août) aux arbres rabougris, aux multiples termitières (nous pensions que c'était des balises et nous avons failli perdre nos compagnons de route pour suivre une piste imaginaire) et sentir tout à coup l'odeur de la terre mouillée, la fraîcheur du Niger, puis se mêler à la foule animée. La foule des marchands de toutes sortes, poisson séché étalé sur une dizaine de mètres de toiles, dans des paniers, vannerie, bois, ferraille, pirogues...et partout la foule vivante, bruyante, colorée...

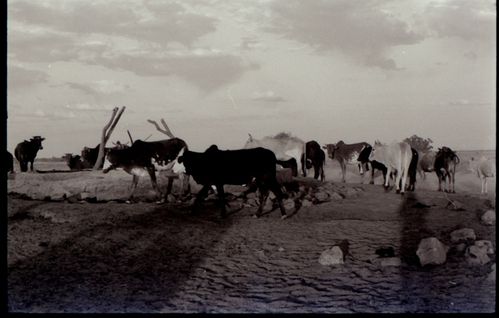

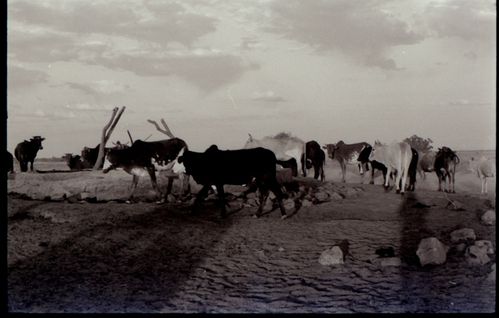

De Tessalit à Gao, comme de Gao à Bamako, le paysage change peu. Au début l'herbe est rare puis, peu à peu, plus dense, les arbres plus nombreux et bientôt apparaissent les énormes baobabs. La seule richesse est l'élevage des bovins (ici essentiellement des zébus).

Dès qu'on approche de l'eau, la vie reprend ses droits : le Niger au Mali, la mer au Sénégal donnent le poisson en abondance et permettent l'importation de toutes les marchandises qui en sont pas produites sur place.

La pêche du soir

Nous n'avons pu voir Djénné et sa mosquée d'où est né le style soudanais. Il aurait fallu faire une journée de pirogue et le temps nous manquait. Mais sur la digue nous avons pu voir les pêcheurs jeter et ramener leurs filets abondamment garnis.

A Kayar, petit port de pêche à quelques kilomètres au nord de Dakar, c'est encore plus fascinant. Alors que le soleil se couche lentement à l'horizon, nous assistons à la pêche du soir.

Sur la plage, muni de son filet, le pêcheur fouille l'eau de son oeil exercé, sous le regard des gens du village. Le pêcheur est immobile, évitant instinctivement la vague qui meurt à ses pieds, tout entier tendu dans son regard. Soudain, une légère agitation anime ses doigts, la tension augmente, le filet part. Et ramène un poisson de 30 à 40 centimètres. A plusieurs reprises, le même lancer, le même résultat devant les gens du village assemblés et qui discutent et qui conseillent.

Une ile de coquillages

Nous partons dans la brume du soir accompagnés des enfants du village qui nous racontent leur vie scolaire. Mais pour nous, c'est les vacances.Nous partirons demain pour de nouvelles plages. : Joal, village natal du « petit sérère » (président Senghor) avec ses barques multicolores et ses pêcheurs qui vendent le poisson... Fadiouth , village construit sur une île de coquillages où nous sommes surpris de trouver une multitude de porcs (le Sénégalais est essentiellement musulman et le porcs ne peuvent se voir que dans les villages de chrétiens). Il nous faudra ensuite passer le bac de Gambie et ceux de Casamance pour arriver à la merveilleuse plage de cap Skirring.

Sur le bord de la plage des huttes pour prendre le repas. C'est le 25 décembre, les Toubabs (les Blancs) sont descendus de Ziguinchor, de Kaolak pour visiter la Casamance et pour goûter en plein air des charmes de la plage et de la mer. Sur le sable une centaine de personnes. Mais derrière les rochers, une autre plage de sable blanc, très fin, bordée de cocotiers ! La plage exotique par excellence ! Et absolument déserte ! Un kilomètre de sable pour deux personnes et la mer tropicale qui déroule ses petites vagues. Heure de calme, de solitude, de douceur de vivre. Pourtant à 200 mètres de là, des militaires construisent un aéroport et à 2 ou 3 kilomètres au sud commence la Guinée Bissau où se poursuit depuis déjà sept ans une lutte de libération nationale.

Au delà de la plage, il y a les pavés.

Au Sénégal , le troisième plan prévoit

deux fois moins d'investissements

pour l'industrie que pour l'agriculture.

Midi Libre du 21/05/70

| Nous poursuivons aujourd'hui la publication de la série d'articles relatant l'aventure africaine d'un Carcassonnais, M.Paul Oriol, qui, en compagnie de ses deux camarades, a parcouru ce continent pendant un mois et qui en revient avec d'inoubliables souvenirs. Nous avons suivi les trois hommes tout au long de leur voyage plein d'imprévus, de difficultés mais aussi de riches impressions. Le coté touristique ne doit pas faire oublier cependant l'aspect économique et humain de l'Afrique. Paul Oriol s'est penché plus particulièrement sur celui du Sénégal. C'est ce que cet article tente de faire ressortir. |

Comme le dit la chanson, « il y a des cactus partout ». Sur les frontières du sud du Sénégal, en Guinée Bissau, la lutte dure maintenant depuis 1963 entre les maquisards du PAIGC et les troupes portugaises. Pendant notre séjour, un nouvel incident de frontière est venu nous le rappeler et nous avons pu visiter nous-mêmes un village détruit l'année dernière par des bombardements portugais. Mais si on a parlé de mouvements de troupes sénégalaises en direction de la frontière, ils étaient très discrets car nous n'avons rien vu lors de notre voyage en Casamance.

La Casamance : province espoir

La Casamance est la province frontière coincée entre « le doigt gambien » et la Guinée Bissau. C'est aussi la province espoir. De nombreuses expériences agricoles y sont réalisées. Et le Sénégal est un pays essentiellement agricole. Le président Senghor, lors du VII° Congrès de l'Union progressiste sénégalaise (parti unique du Sénégal) qui avait lieu pendant notre séjour, le rappelait dans son rapport de politique générale : « Il est question de donner la priorité au investissements productifs sur les autres, singulièrement, parmi ceux-là au secteur rural sur l'industrie, aux études et recherches sur les infrastructures ». Effectivement du Ier au III° plan, la part de l'investissement dans l'agriculture a presque doublé, tandis que celle de l'industrie diminuait de moitié.

Des recherches pour l'amélioration des rendements ont été poursuivies avec succès au Centre national de la recherche agronomique. Dans les parcelles expérimentales, on a pu multiplier les rendements traditionnels par quatre (pour le sorgho et l'arachide), par dix (pour le coton) et même par douze (pour le riz). Or le Sénégal retire la plupart de ses devises de l'exportation de l'arachide (78%) et doit importer des produits alimentaires.

Diffusion difficile dans les campagnes

Mais qu'en est-il en réalité dans la pratique ? Il semble qu'à l'aide de capitaux publics européens et grâce aux jeunes de l'animation rurale formés par l'École nationale d'économie appliquée que nous avons pu visiter, le gouvernement essaie d'insuffler le changement en milieu rural. Mais il semble que l'animation rurale est beaucoup moins active depuis la chute de Mamadou Dia et le progrès rencontre beaucoup de difficultés pour se diffuser dans les campagnes.

Par ailleurs, même si, par bonheur, plusieurs bonnes récoltes se succèdent, les problèmes de commercialisation se posent, aussitôt, certains milieux ruraux ayant pour coutume beaucoup plus d'accumuler que de vendre.

Pour l'arachide, le problème est encore plus dramatique. Base essentielle des exportations sénégalaises, son cours mondial a baissé de « 20% en deux ans », autrement dit la seule chute des cours a largement absorbé les gains éventuels de productivité. C'est tout le problème de la détérioration des termes de l'échange que posent les pays sous développés à chaque saison de conférence internationale et qui chaque fois évolue à leur désavantage.

Nationalisation...

Que faire ? C'est là que les critiques des opposants affluent. Et leur liberté de parole est aussi grande que leur nombre... Certes, il faut s'occuper de l'agriculture, certes il faut développer la production d'arachide tout en diversifiant les productions pour éviter d'importer des produits alimentaires qui peuvent et doivent être produits sur place . Nous avons vu qu'au Mali comme au Sénégal, une part importante de l'alimentation de base doit être importée (riz notamment). Mais un pays ne peut sortir du sous-développement en comptant uniquement sur son agriculture. Il faut qu'il prenne en charge son développement industriel et tout d'abord en nationalisant, (et en récupérant les richesses nationales comme disent les Algériens). (supprimé par le ML).

« Parler de la perspective de l'an 2000, comme le fait le président Senghor, c'est mystifier le présent, investir les fonds publics dans l'agriculture, dans le secteur rural et abandonner l'industrie aux investissements privés étrangers. Le plus important, c'est renoncer à toute volonté de développement réel : cela peut entraîner une certaine croissance économique, cela entraîne plus certainement une plus grand dépendance. »

...et investissements privés

Si on regarde les chiffres du III° plan quadriennal, on voit que l'industrie recevra de 1969 à 1973 deux fois moins d'investissements que l'agriculture et 80% de ses investissements au moins seront d'origine privée. Par ailleurs, conformément à « la planification partielle, indicative, incitative et participante » (président Senghor), ces capitaux seront essentiellement dirigés ou se dirigeront vers la transformation des produits de l'agriculture (laiteries, conserveries, rizeries, égrenage du coton... placements immédiatemnt rentables.

De plus, rapidement, dans toute conversation, dans le rapport du président Senghor lui-même, se trouve posé le problème de la sénégalisation : à la faculté (récemment encore l'université de Dakar était une université française) par les étudiants qui, depuis mai 1968, sont entrès dans l'ère de la contestation et demandent une sénégalisation de l'enseignement... dans l'administration où chacun accuse les étrangers d'occuper des postes que ne peuvent revendiquer, à titres égaux, des nationaux, au niveau du commerce et des entreprises industrielles.

En l'an 2000, le revenu national sénégalais pourrait atteindre 3 000F par habitant

Midi Libre XX/05/70

Il faut remarquer que 700 000 étrangers vivent actuellement au Sénégal pour une population de 3 600 000 habitants (soit environ 20% de la population). Rappelons pour mémoire qu'en France les étrangers ne représentent que 6% de la population et cela pose déjà pas mal de problèmes. Or au Sénégal si certains étrangers peuvent constituer une couche sous privilégiée (Il y a aussi des réfugiés de la Guinée Bissau), un certain nombre occupent des postes importants dans toutes les branches de l'activité nationale. A tout cela, le président Senghor essaye de répondre dans le cadre de l'humanisme libéral avec plus ou moins de bonheur (volonté de création d'une classe d'hommes d'affaires sénégalais, africanisation de l'Université sous la pression des étudiants...) surtout quand il s'agit de réforme de l'enseignement (« de même que les Français ont leur raison pour repousser en cinquième l'initiation au latin, nous avons des raisons politiques semblables pour commencer en sixième, au cours de l'année d'orientation, non seulement du latin mais encore de l'arabe »).

Le franc C.F.A

Parallèlement au problème des étrangers du commerce et de l'industrie se pose celui du franc C.F.A. Quand on connaît la rapidité avec laquelle les capitaux ont tendance à retourner se mettre à l'abri en Europe occidentale. Un restaurant libanais ne nous le cachait nullement au Mali, et s'étonnait de nous voir échanger des dollars à la banque, regrettant la bonne affaire qu'il venait de manquer. Or si les Libanais sont nombreux dans toute l'Afrique occidentale, ils sont loin d'être les seuls venus pour « faire du C.F.A. » comme on dit ici. Cela, une fois de plus rejoint le problème de tous les pays sous-développés où les capitaux ne viennent pas pour développer mais pour faire des bénéfices qui sont rapatriés aussi rapidement que possible dans des endroits plus rentables et plus sûrs. Certes ces capitaux entraînent une certaine croissance mais cette croissance est-elle un vrai développement ? Accentue-t-elle la dépendance ou l'indépendance vis à vis de l'ancienne métropole ou de ce que le président Senghor appelle : « La domination concertée que pratiquent les grandes puissances » ?

La poussée des jeunes

Les jeunes que nous avons pu rencontrer sont catégoriques et leur choix est fait. Mais tout n'est pas aussi simple qu'ils veulent bien le croire. L'échec du « socialisme malien », les difficultés guinéennes sont là pour le prouver. Le Sénégal est un pays agricole, son sous-sol, comme ils l'espèrent, est peut-être riche, il reste à trouver ces richesses, à le exploiter.

Il serait intéressant de montrer et de comparer les solutions choisies par l'Algérie, pays aux richesses importantes ayant acquis son indépendance après une longue pénétration et exploitation (mise en valeur) coloniales et le Sénégal, essentiellement agricole, finalement peu pénétré par la colonisation et ayant retrouvé son indépendance politique sans lutte armée.

Si nous suivons le président Senghor dans la « Perspective de l'an 2000 », à cette date et par les voies tracées, le Sénégal aura 7 400 000 habitants et un revenu par tête d'habitant de 3 000 francs. D'ici là, nous pensons que beaucoup de choses auront changé dans ce pays, soit sous la poussée de l'opposition et le président Senghor a pris lui-même un certain nombre de mesures pour répondre à cette pression, soit même par l'irruption de la jeunesse actuellement sur les bancs des écoles, des lycées, des facultés.

Bonus

-

Nous étions recommandés à un officier de l'ANP (Armée algérienne) par un de ses parents, professeur de médecine avec qui je travaillais à Alger. Ce qui nous a peut-être valu un surcroit de protection, retardant notre départ de Réggan et l'accompagnement d'un véhicule militaire pour la traversée.

-

Dans notre convoi, il y avait donc un 4 X 4 avec 2 ou 3 Allemands, une 2 CV avec une personne qui allait en Afrique noire et qui n'en était pas à sa première expérience et le jeune Canadien qui allait en... Afrique du Sud en stop...

-

A Bordj Moktar, nous avons passé la soirée avec des militaires de l'ANP. L'un de nous a lâché que nous avions une bouteille de whisky... « Une bouteille de whisky ? » a sursauté l'adjudant qui n'a pas eu besoin d'une grande aide pour la boire dans la soirée.

L'un de nous médecin est allé faire une visite de nuit pour voir une femme malade. Il n'a pu faire grand chose pour elle.

-

Nous circulions plus ou moins en convoi mais quand les freins de la 4L ont laché, les autres voitures allaient beaucoup plus vite. Quand la nuit est tombée, c'était encore plus dangereux sans frein. Au regroupement, j'ai fait une grosse colère, en leur disant que bière ou pas bière à Gao. Je ne bougeais plus delà jusqu'à l'aube.

Seuls les Allemands alléchés par la bière de Gao, ont alors continué...

-

Après Gao, nos avons suivi une piste qui, à un moment, bifurquait. Notre mécano-guide décide de prendre une de ces pistes. Je n'étais pas très sûr de son choix « elles mènent au même endroit »... Nous avons un peu avancé, établi notre campement. Au matin, j'entends le trot d'un âne. Je me lève aussitôt et avec les quelques mots d'arabe que je connaissais je demande si c'était la bonne direction. La réponse m'a tranquillisé. Je ne sais pas si la question avait été comprise. C'était la bonne direction.

-

La piste passait à l'écart d'un village. Par curiosité, nous décidons d'aller voir le village. Il y avait un poste de l'armée malienne. Contrôle.

En tant que Français, nous n'avions pas besoin de visa mais nous avons été soumis à des formalités qui ont pris un certain temps.

Les Allemands avaient besoin d'un visa. Qu'ils n'avaient pas. Ils ont donc été expulsés, vers le pays le plus proche - ils allaient en Cote d'Ivoire – sans aucune formalité. Ils nous ont simplement attendu.

-

Dans un village, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. Quelques villageois sont venus parler avec nous. "Comment ça va ? Et Vous comment ça va ? Et là-bas, comment ça va ? Ou ça là-bas, là d'où vous venez..."

On s'approche près d'une case où il y avait une réunion. On entre, je fais le tour pour serrer la main à tout le monde. Et l'un de villageois me demande : « Tu n'es pas un peu africain ? » « Pourquoi ? » « Tu dis bonjour à tout le monde ».

-

A Bamako, nous avons voulu mettre les voitures sur le train pour Dakar. Nous allons vers un bureau en passant devant un groupe d'hommes qui discutent. Le bureau, une centaine de mètre plus loi, est ouvert et vide. Nous attendons un moment. Puis repartons. Au groupe qui discutait, nous demandons où sont les fonctionnaires. C'était eux . Mais ils ne se sont pas déplacés et nous ont reproché de ne pas les avoir salués au passage.

-

Parmi les plus beaux souvenir : Mopti. Le plus grand regret : Ne pas être allé à Djéné.

-

Epilogue : à Dakar, une amie infirmière que nous avions connue en coopération à Constantine, nous hébergeait et a mis sa 2CV à notre disposition. Ce qui nous a permis de mettre nos voitures sur le bateau, la "4L" pour Casablanca et la « 204 » pour la France. Nous avons rejoint Casablanca par avion et quand nous sommes allés récupérer la 4L sur le port. Elle était seule dans un énorme parking, abandonnée, les pneus à plat... une vrai épave. Nous sommes cependant rentrés avec, à Alger.

Par la suite, nous l'avons vendue à des coopérants.

L'année suivante, sommes partis en vacances avec des amis jusqu'en Ecosse et tout à coup, arrêtés en pleine nature, que voyons-nous ? Notre ancienne 4L - l'immatriculation n'avait pas changé - qui passe...

Quelques images

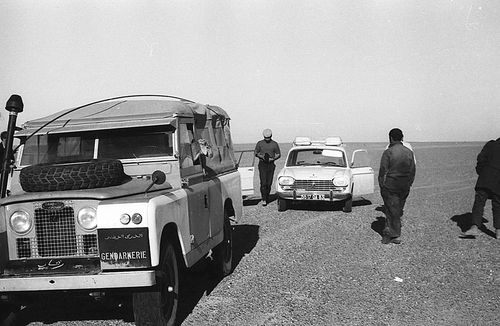

Les anges gardiens

Le convoi

Camion venant du Mali

Bords du Niger

Troupeau de zébus

Femmes au travail

La pêche au filet sur la plage

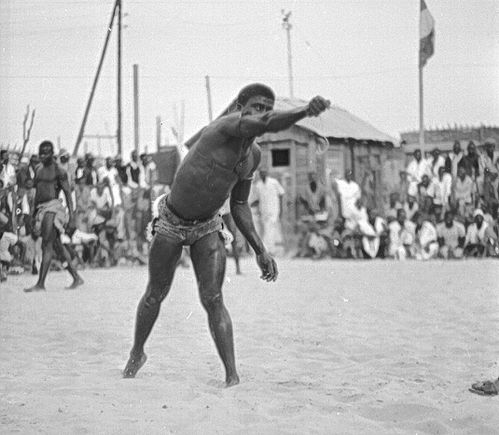

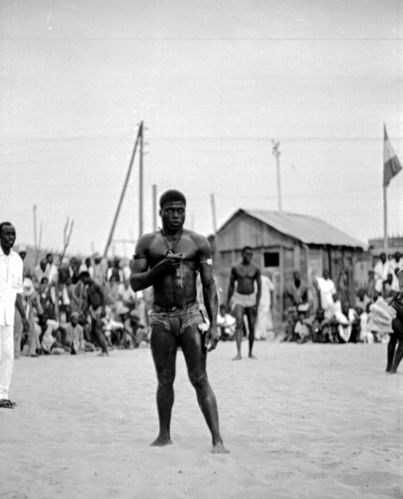

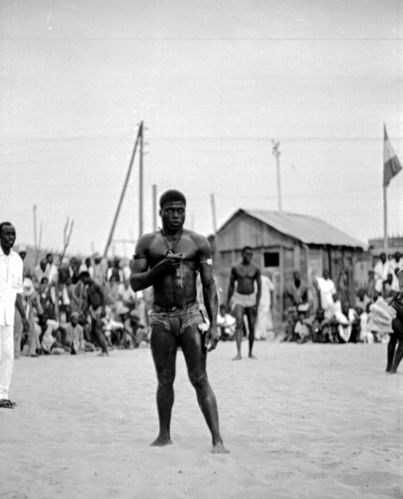

Luttes casamancaises à Dakar

Les lutteurs et leurs soutiens arrivent en dansant

Le lutteur invoque les esprits

Le combat

Le vainqueur

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_270c5f_20190220-164215.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_c34da8_20190219-170653.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_10849a_20190220-164329.jpg)

/image%2F1506212%2F20190506%2Fob_00590c_20190219-183721.jpg)

/image%2F1506212%2F20190506%2Fob_e660e2_20190219-183654.jpg)

/image%2F1506212%2F20190506%2Fob_a3dc48_20190219-184923.jpg)

/image%2F1506212%2F20190506%2Fob_217a6e_20190219-171450.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_d8866a_20190219-183358.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_993c56_20190220-173324.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_349cd3_20190219-181341.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_c00f86_20190219-181859.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_101df5_20190219-183143.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_36b889_20190220-161757.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_226767_20190220-092422.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_dd3a4d_20190220-091913-2.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_3d8629_20190219-191300.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_36ec6a_20190219-191306.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_b56839_20190219-191310.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_84be56_20190220-171434.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_404830_20190220-171518.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_7a832b_20190220-171552.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_9b5705_20190220-171913.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_4da299_20190220-171728.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_23aac6_20190220-172014.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_da9f47_20190219-181509.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_651d0d_20190219-181922.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_2b5ccf_20190219-181822.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_4fe8cf_20190219-181620.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_d6c205_20190219-182427.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_1b862b_20190219-181634.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_73b8ef_20190220-165756.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_42cf80_20190219-181756.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_47ab58_20190220-165259.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_352251_20190220-165304.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_e52e36_20190220-165329.jpg)

/image%2F1506212%2F20190505%2Fob_923e06_20190220-165536.jpg)

/image%2F1506212%2F20190612%2Fob_c79b69_roubaix-piscine-114647.jpg)